一生ものの住まいをつくる。

その安心のために、

やるべきことがある。

住宅事業本部 カスタマー事業部 品質管理課

辻 瑛子・井本 貴士

- ※

- 所属部署は、インタビュー当時の部署を掲載しております。

「わが家」をつくることの責任

Question

品質管理とは具体的には、どのような仕事なのでしょうか。

辻

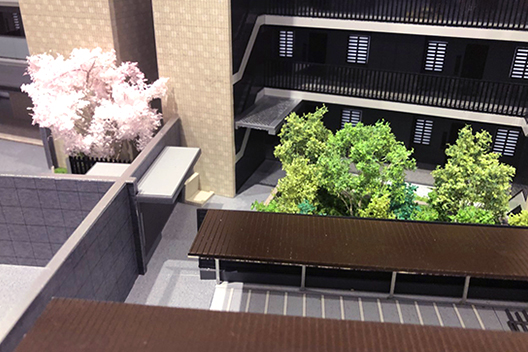

用地取得にはじまり、企画、設計、施工を経て竣工、お客様の目に触れる内覧会からお引渡しまでがマンションをつくる一連の流れです。

私たち品質管理課はそのなかでも、設計段階での企画や設計図、施工段階での施工図や実際の現場、完成後にお客様の手に渡る直前まで、品質の管理とチェックを行います。

『J.GRAN』ブランドにふさわしいクオリティを保ち、お客様に安心安全で快適に過ごして頂ける住まいをつくるための重要な部門であると認識しています。

井本

特に施工段階での、建物が完成すると見えなくなってしまう主要な構造部、鉄筋コンクリートのマンションでいえば基礎・柱・床・梁(はり)・壁などの品質チェックには時間と手間を掛けています。この部分のチェックをおろそかにすることは絶対に許されません。

Question

大きな責任がともなう仕事ですね。

辻

そうですね。もし自分の親や子どもが暮らすマンションだとしたら、細かい部分まで気になりますから、きっと色々なことを何回も確認したくなりますよね。人が安心して暮らす家をつくるというのはとても責任あることですので、そういったお客様の気持ちもしっかり受け止めて仕事を行っています。

理想を描きながら、安全を確保する

Question

設計段階では独自のルールがあるとか。

井本

独自の「ジェイグラン設計基準」があって、その基準に基づいて設計者と協議を重ねながら設計図が作られます。構造面や防災対策はもとより、省エネなど快適に過ごして頂くための性能まで含めて、絶対に守らなければならない基本ルールが示されているんです。

辻

全ての物件に共通したベースとなる設計基準に加えて「ジェイグラン仕様ガイドライン」というものもあります。これは、物件に合わせた仕様を決めていくときの指針となるものです。販売する物件によって、キッチンやトイレ、床材や外壁のタイルなど仕様も変え、マンションの規模や工期、間取りなどを具体化していきます。

Question

以前、「ジェイグラン北千里」のご担当者から「品質管理担当の辻さんからOKが出なければ前に進めない」と伺ったことがありました。

辻

私がボスみたいですね(笑)。

井本

それはある意味間違っていないです。企画の段階で、仮に安全面への配慮が欠けていれば、私たちが是正を求めていきますので。

辻

企画の段階で様々な意見が集まり、仕様を変えたりすることがあります。しかし、その判断が本当に正しいかどうかはチェックする必要があります。

たとえば、外観のデザイン性のために落下防止用の庇(ひさし)を削りたいという要望が出てきた。しかし、この庇は落下物を受け止める役目があり、安全面から絶対に外せない。エントランスの床に美しいタイルを提案してくれた時にも、「雨の日に滑りやすい材質だから変えましょう」と。見た目の美しさや予算によって、安全が損なわれることがあってはならないんです。

井本

企画からの視点で、デザインや仕様にこだわった提案は歓迎すべきだと思います。しかし、基準を満たさない仕様に承認はできません。

Question

設計図を見渡してチェックされるのですか。

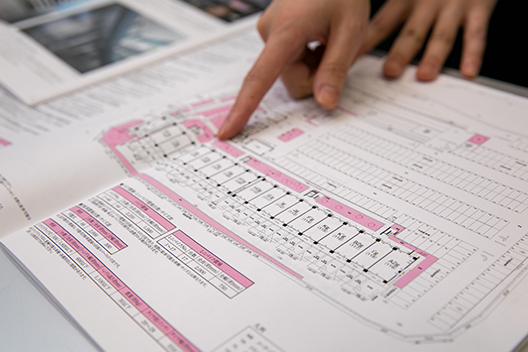

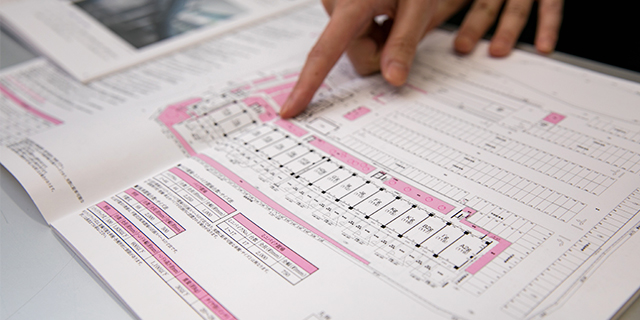

辻

設計図と一口に言ってもその内容は、部分的な情報が示されたいくつもの図面の集まりです。設計段階でそれぞれの図面(意匠・構造・電気・設備)を照らし合わせて、総合的に整合性が取れているかチェックしていきます。平面的な図面から立体的なマンションのできあがりをイメージし、全体を俯瞰して見ることが大事ですね。

井本

設計基準をしっかり把握したうえで、図面のチェックを繰り返していきます。施工した時に、設備や仕様が納まらないということにならないように、施工の直前まで入念に確認しています。

検査する。確認する。

その繰り返しが安心をつくる

Question

続いて、施工段階ですね。

井本

マンションの建設現場には多くの関係者が関わり、専門的な工事を進めていきます。まずはキックオフの形で工事関係者全員が集まり、全体の工程や工事の安全についての確認を行います。一般的にはこれが着工前ミーティングなのですが、当社の場合は本体工事の着手後も、各工種ごとにミーティングを重ねるんです。

Question

着工前ミーティングが何回もあるということですか?

辻

そういうイメージですね。断熱工事の前にミーティング、設備電気工事の前にもミーティング。多くの段階を経ていく各工種の前には、必ず。施工業者さんに資料や計画書を用意してもらい、「工事品質管理ガイドライン」に基づいたチェックを行っています。細かく話し合いとチェックを繰り返して、各工事の内容や工期を確認し、品質の確保に務めています。

Question

重要な構造部の工事について教えてください。

井本

建物の骨組みとなる基礎・柱・床・梁(はり)や壁といった躯体工事です。コンクリートの強度、そして中の鉄筋の数や径(けい)、また「かぶり厚さ」と呼ばれる鉄筋を覆うコンクリートの厚さを現場でしっかりと管理しています。安全なマンションを造るために、躯体検査、配筋検査は特に厳密に行っているんです。

Question

たとえば、鉄筋の本数を間違えるといったようなミスはありえることですか?

辻

当社ではあり得ません。鉄筋を配する業者、施工会社、私たちの目、方法を変えて何回も確認します。加えて「技術監査」といって外部の建築構造スペシャリストの方にも現場に入って頂く。

私たちが最終チェックをする時には、小さなゴミさえ取り除いてもらいますし、かぶり厚さを取るために設置しているスペーサーという板のわずかな傾きまでチェックしていきます。そのわずかな角度のズレによって、コンクリートの厚さが確保できない可能性もあるからです。そこまで検査を重ねて、はじめてコンクリートを流し込めるのです。

Question

次は、実際にどんどんとお部屋が形になっていくことになりますね。

井本

設計段階では設計図を見ながらチェックしていましたが、施工段階では現場の施工業者さん用に、より細かい寸法などの情報が加わった施工図がつくられます。設計者の意図やコンセプトを現実的に形にするための、詳細な図面ですね。今度はこの施工図のチェックが始まります。

設計段階でチェックはしていても、施工段階で具体的なメーカーの製品を導入しようとしたときに、細部が納まらないこともある。そうなると、また設計まで戻さなければいけなかったり。

辻

たとえば、図面ができあがったとします。しかし、キッチン・風呂・トイレの設備配管ルートを詳細に検討し、納まらなかったりする場合があります。その場合、配管ルートを調整したり、位置を調整したりします。そういった判断は施工段階で、より詳細に見えてくるんです。

いずれにしても、パッと見ただけでは分かりません。的確な判断ができるまで、図面とにらめっこする必要がありますね。

知見を引き継ぎ、現場に活かす

Question

お二人ともまだお若いですが、そういった品質管理者の視点はどうやって養われたのですか?

辻

私も井本も、日々勉強しながら取り組んでいるところですので、まだまだ経験が足りない面はあります。ただ、品質管理課には先輩たちの豊富な経験による知見が蓄積されているんです。設計事務所やゼネコン出身の先輩もおられますので、さまざまな意見を聞くことができます。「先の物件でこんなことがあったから、気を付けなさい」といったアドバイスももらえますし、品質管理課全体の目で、一つの物件ができあがるまでを見守る体制ができています。

厳格につくられた設計基準やガイドラインは、これまで数多くの物件を担当してきた品質管理者の経験や知見が詰め込まれてできあがっている。ゆるぎないルールを下敷きにしながら、現場で品質管理者の視点に磨きをかける毎日です。

複数の目で、安全をみきわめる

Question

工事が行われる現場の安全チェックは、どのようにされているのですか。

井本

安全を最優先に、しっかり検査や点検を重ねながら工事を進める現場があってこそ、建物の安心安全が産み出せると考えています。安全取組計画を策定し、現場に行くたびに何度も安全点検を行っています。他のマンションディベロッパーさんよりも現場におもむく回数が多いので、必然的にチェックの回数も多くなっています。

辻

品質管理課ではない当社の他部署の社員たちにも建築現場に来てもらい、違う目線で安全点検を行ってもらう「安全パトロール」も実施しています。私たちは何度も現場に足を運びますが、そこに初対面の人間が入ることによって、改めて現場を引き締めるという狙いもあります。

部署は違っても、安心や安全を最優先に開発や管理を行っている仲間たちですので、一貫した厳しい目線でチェックしてもらっています。

手渡す、その寸前まで手を抜かない

Question

そうやってマンションができあがったのちに、竣工検査に入るのですね。

辻

竣工後、工事が全て完了してから、最終チェックに入ります。共用部から建物全体、全住戸の仕様や設備について、細かなキズや汚れまで。この最終チェックが終われば、お客様内覧会が始まります。ですので、わずかなキズひとつでも漏らさぬように。言い方はおかしいかもしれませんが、うるさい小姑になったつもりでやっています。目的はお客様に最高の住まいをご提供することですから。

Question

大きなマンションになればチェック項目も膨大でしょうし、大変な作業ですね。

井本

大変ではありますが、ここまで申し上げてきた設計段階、施工段階、安全点検、竣工検査どれも大切なことばかりなので。その集大成として、できあがった物件を入念にチェックするわけです。

ここまでたくさんの関係者が力を尽くして、ひとつになってつくってきたマンションがいよいよお客様の手に渡るわけですから、夢のマイホームを買うという一大決心をしてくださったお客様に、納得してもらえる形で自信をもってお渡ししたいんです。ですので本当に最後の最後まで、お引渡しの直前までチェックしていきます。

辻

大規模マンションですと、300戸以上点検していくことになります。真夏の点検作業では、クーラーの効いたお部屋でくつろぐご家族の姿を思い浮かべながら点検していました(笑)。

Question

竣工後のアフターサポートは?

辻

安心して住まい続けて頂くための、定期点検や駆けつけサービス、生活サポートについてもサポートデスクを設けて対応しています。品質管理課から担当を引き継いで行ってもらっています。

井本

引継ぎを行い、しっかりと連携を取っています。「フィードバックシート」と呼んでいるヒアリングで、お客様からの声を聞く機会を設け、日々の維持管理に手間のかからないものや、見た目も考え、汚れが目立ちにくいものを選定したり。

事前のチェックでは気付けなかった改善点を、実際に入居され、生活をはじめたお客様の声で確認していく。そのご意見を反映することで「ジェイグラン設計基準」を見直していくことになります。

品質管理者がもつべき視点

Question

ここで最初の設計基準に戻っていくんですね。

辻

そうです。設計基準は、お客様にとってより良いマンションを造るためにあります。一つの物件ができあがった後に、お客様の声を取り入れてもっと住まいやすく、安心して頂けるように。ジェイグランの基準を更新していくことで実現していくんです。

井本

品質管理の仕事は、マンションづくりの技術的な側面ばかりではなく、デザインや仕様に至るまで、幅広い視点での知識が求められます。先輩たちの力を借りながら、お客様の声に耳を傾けながら、一層の経験や知識を身に付けていきたいと思っています。

辻

お客様の望まれていることを理解していなければ、導入する間取りや設備仕様も決められない。建築の勉強はもちろん、アフターサポートについても勉強していかねばなりません。

設計、施工から竣工検査にいたる各段階で「よそのディベロッパーはここまで厳しくない」と言われることが多いんです。ですが、むしろそう言われることが私たちの誇りです。一生に一度かもしれない大きな買い物をするお客様に満足して頂くために。お客様の目線に立って本気で考え、取り組むことが、私たち品質管理者にとって、もっとも大切な視点なのだと感じています。

- ※

- 所属部署は、インタビュー当時の部署を掲載しております。